電動ガン静粛化対策項目 |

なぜP90なのか?

静粛化対策にあたり、必要な条件がある。 |

今回は吸音材としてEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)スポンジという材料を主に使用するが、若干高価であり、通常粘着材付きで販売されているのでこれを除去する手間もある。そこで音漏れを防ぐために重要な前部と後部にEPDMスポンジを最小限使用し、中間は脱脂綿で代用するサンドイッチ構造をとった。また、吸音対策の効果をより高めるため、簡易的な電動ユニットのフローティング対策を同時に行った。 |

| ①今回の対策に使用するもの。ドライバー(+)、ペンチ、ハサミ、カッター、彫刻刀、ビニールテープ、針金等の長い棒(吸音材詰め込み用)、インシュロック、吸音材(EPDMスポンジ、脱脂綿)どれもホームセンターや100円ショップで揃う。EPDMスポンジは防音材コーナーにある。今回は東急ハンズで”エプトシーラ”を購入。無ければ”隙間テープ”を探し、袋の裏の材質表示で確認しよう。銃は東京マルイのP90TRを使用 | |

| ②本体フレームより電動ユニットをとり外す。セパレータ(電動ユニット固定プレート)の2本のネジを緩めて配線が通る中央の穴に指を引っ掛け、上に引っ張りながら前方にずらすと外れる。電動ユニットはそのまま持ち上げると外れる | |

|

③開口部の処置。このままではシリンダ内部に吸音材が入り込んでしまうので、処置が必要。シリンダを指で力を入れて回す。かなり硬いので少しずつ気長にやろう。テープ等を指に巻き、滑り止めにするとより簡単だ |  |

④開口部は電動ユニットを後ろから見た時左下になるようにする。ここはタペットプレートが切り欠かれているので、比較的スムーズにエアが抜ける |

|

⑤製品によっては硬くて回転が困難な場合もある。その場合は手近にある素材を使用しカバーを作る。(ここではペットボトルを使用) |

|

⑥開口部は可能な範囲で下にずらすとカバーが製作しやすく、固定しやすい。切り出したカバーは両面テープ等で電動ユニットに接着。開口部とカバーの間に隙間が開いているのが分かるだろうか。その他の開口部も吸音材が侵入しないようにビニールテープ等で塞いでおく。 |

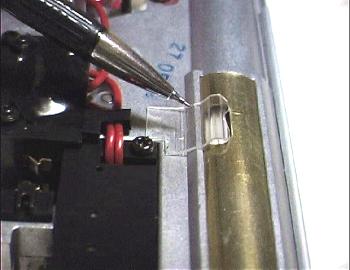

| ⑦吸音材の充填によってヒューズが元の場所に入らなくなるので位置を変更。ヒューズカバーを外し、端子をインシュロックで固定。これにより収納スペースが少なくて済み、カバー無しでもヒューズが外れにくい。又、端子を締め付けることにより接触抵抗軽減効果も期待できる。交換の際は強く引っ張れば脱着できる。インシュロックが無ければ、サランラップ等で包んでからビニールテープを巻きつける。ヒューズは意外に発熱するので端子部に直接粘着材が付くと溶け出してベタベタになり、接触不良の原因となるおそれがある。絶縁は特に必要もなく、やるとしても配線接続部分だけで十分だろう。ヒューズを取り付けずに使用するのは厳禁。電動ユニットが壊れるだけでなく、ケーブルが焼損したりバッテリーの過熱による液漏れ、発火、破裂事故をおこす可能性がある。 | |

| ⑧電動ユニットで発生した振動が直接本体フレームに伝わらないよう処置(フローティング処置)。まず本体フレームの電動ユニットと接触する凸部分(4箇所)を削り取る。 同様に内部のリブ(左右2箇所)も取り除く。ペンチ等で折り取った後、吸音材が引っ掛からないよう彫刻刀等で平らにならしておく。 | |

| ⑨本体フレームの凸部や内部のリブを取り除くと、このままでは電動ユニットの位置決めができない。そこで電動ユニットのシリンダ後端にビニールテープを2枚重ねて貼り付けるとセパレータがはまり込む形になり、ガタが無くなる。吸音材充填の前にはまり具合を確認しておこう。今後の電動ユニットの位置決めはここで行うことになる。 | |

| ⑩吸音材を充填する理由には2つある。一つは作動音の吸音のため、もう一つは本体フレームの開口部を塞ぐことだ。これで作動音が外部に漏れ出すのを軽減できる。P90の本体フレーム内部を見るとかなりの開口部があるのが分かるだろう。ここから音が漏れ出しているのだ。実は吸音材の充填によって得られる効果のほとんどはフレームの開口部を塞ぐことによるものと考えられる | |

|

⑪吸音材は2種類使用する。本体フレーム前後の開口部を効果的に塞ぐためには吸音材テストで最も効果の高かったEPDMスポンジを使用。それ以外の場所には安価で取り扱いが容易な脱脂綿を使用する/TD> |

| |

|

⑫吸音材は細かく千切る、あるいは切るなどして詰め込み易い形状にする(5~10mm角程度)。各切片の大きさはなるべく均等にするとまんべんなく詰められる。EPDMスポンジは粘着部分を指でちぎって取り除く必要がある |

|

⑬加工した吸音材を少しずつ充填していく。まずはEPDMスポンジを充填し隙間を塞ぎ、少し強めに押し込んで内部に密着させる。本体フレーム前方から光を当ててみて隙間が無いことが確認できれば良い。この時点でセミオートで数発試射(空撃ち)し、動作を確認しておく。次にシリンダ後端の高さまで脱脂綿を充填するが、内部を圧迫しないよう軽めで良い。少しずつ奥から積み重ねるように入れていく。時々、セミオートで数発試射(空撃ち)しながら、作動に支障が無いか確認しながら進める。作動不良になる場合は、詰め込みすぎなのではじめからやり直す |

| ⑭セパレーターを取り付ける。セパレーターが電動ユニットに密着しているか確認。取り付け後、開口部よりEPDMスポンジを詰め込む。最後にこぼれ落ちてこないよう脱脂綿を詰め込んでおく | |

|

⑮最後にセミ、フルオートで試射してみて、作動不良や弾道、飛距離にばらつきが無ければ完成 |

●発射音を測定

それでは効果を見てみましょう。対策前と後で、フルオート時の音の大きさと周波数特性の測定を行いました。

音の大きさを計測するには騒音計が定番ですが、周波数特性測定もできるタイプは非常に高価。そこで、より安価で手軽な方法としてパソコン上で動作する市販の音楽編集ソフトを使う方法があります。作動音をマイクで取り込み、波形計測機能を利用し計測を行いました。この手法を用いることで対策の効果を実際に目で見ることが可能となります。

音の計測単位はdB(デシベル)といいます。これは音の大きさ(以下音圧レベルと言う)を示す単位として広く使われています。この他に、実際のフィールドにおいてどの程度の効果があるのか実験を行いました。

●『レベル1』の実力

少し風の強い日の実験でしたが、道路上正面でノーマル45mに対し、35m離れると作動音の聞き取りが困難になりました。距離で約2割の短縮です。作動音から言えば、今までよりも2割近づけることで命中率が向上し、同じ距離では2割遠くから撃っているように聞こえるでしょう。有利になるのは間違いありません。実際のゲームでは他に気を取られる要素が多く、どこから弾が飛んでくるかも分からないので、識別はより困難であると思われます。戦い方によっては2割以上の戦闘能力アップになるでしょう。

比較的安い費用で(材料費で千円前後)、かなりの効果が得られるのでぜひトライしてみてください。

フィールド実験結果(騒音計が感知する距離の比較)この実験を行った日は若干風が強く木々の音が大きかったため、環境騒音も高めだった。この条件で、ノーマルでは45m離れて発射音が確認できたのに対し、対策後は35mまで近づかないと確認できなかった。(約2割の距離短縮)この時耳ではかすかに聞こえはするものの、かなり注意を傾けて聞く努力をしないと聞き取れないレベルの音だった。測定では、当然いつ音がするか分かっており聞く準備もできている。方向も正面だ。これが実戦での相手にとっては、聞こえてくる方向は未知で、障害物や他から聞こえる射撃音もあり、自らも移動や射撃中であったりと、音の感知を阻害する要素がはるかに多くなる。したがって、実戦においては吸音対策の効果はさらに高まるはずだ。 |

|

音圧レベル測定結果 |

|

周波数特性測定結果対策後はノーマルと比較し、突出している周波数(①約880Hz、②約1700Hz)のレベルが小さくなっている。(①で約6dB、②で約3dB)又、3500Hz以上の高音域では全体的に大きくレベルが下がっている。全体的に音が小さくなり、音質もより低音にシフトした(こもった)音になっているといえる。(設定:FFTサイズ:2048、窓関数:Hanning)ピーク周波数880Hz(全周波数の中で最も大きな音圧レベル)より-20dB(10分の1)以下は無視できるため、切り捨ててある。 |

|

計測画面(使用ソフトはCOOLEDIT2000) |

|

音圧レベル・周波数特性測定方法エアガンを吸音材の上に置き、ユニットの上面中央50㎝の位置にマイクをセットして測定。通常音圧レベルの計測は対象物より1m離して行われるが、今回は環境音の影響、発射音の影響を軽減するため、あえて近距離で行った。波形取得後、計測時間(2秒)に収まるよう編集。JIS A特性フィルタ(耳の周波数特性に合わせる為の補正フィルタ)にて補正後、音圧レベル算出及びFFT処理を実施。ソフトはCOOLEDIT2000を使用。ポテンショメータ付マイク(自作)は普通型騒音計を用いて1kHzにて校正済 |

フィールド実験方法

場所は林の未舗装道路。騒音計の設置場所から10m毎の等間隔に距離を表す目印を設置。今回は0~60mを用意。初めに環境騒音を計測してその平均値を算出しておく。電動ガンを撃ちながら徐々に近づき、環境騒音が平均値近辺(±1dB)の時に、騒音計のバーグラフメーターで発射音が確認出来た時の距離を計測する。(使用機器:CUSTOM SL-1370 普通型騒音計)

|

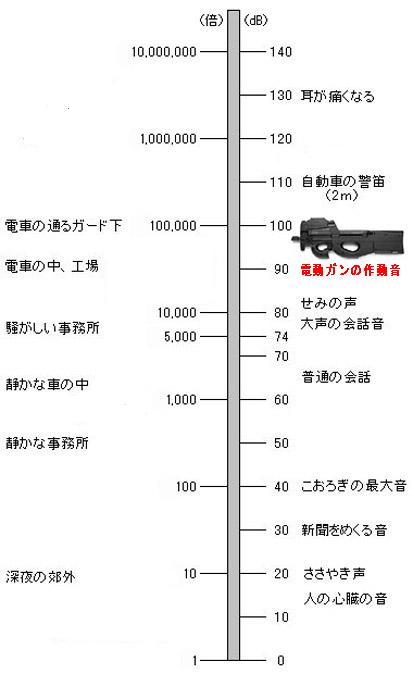

音の単位”dB”とは?長さを測るのにメートルという単位があるように、音にもデシベル(dB)という単位があります。音は空気の圧力が変化することで生じますが、そこで空気の圧力が20μPa(マイクロパスカル:圧力の単位)変化した時の音を人間が聞き取れる最小の音とし、これを0dBと取り決めています。この音と比較して、どのくらい大きな音かという比率をdBという単位で表し、これを音圧レベルと言います。ちなみに電動ガンは機種にもよりますが平均音圧レベルは90dBくらいです。 (20μPa:約50億分の1気圧) 日常生活で耳にする音の音圧レベル。電動ガンの音はかなりうるさい音に属することが分かる |

|

|

周波数特性とは?日常耳にする音は、実は様々なレベル(大きさ)の様々な周波数の音が混ざり合ってできています。これを分解して、各周波数がどのくらいの大きさで含まれているかを示すのが周波数特性グラフです。よくコンポやカーステレオについているグラフィックイコライザーのメーターを、更に細かくした物と思って頂ければ良いでしょう。これはP90のセミオート作動時の音の波形。大きな音ほど上下に大きく振れる。ちなみに一番大きな音はピストンの打撃音だ。 これを周波数分析するとこのようなグラフになる。横軸は周波数で右に行くほど高い音、縦軸は音圧レベルで上に行くほど大きな音である。電動ガンの作動音は非常に様々な周波数が集まって構成されていることが分かる。その中で特に高い音(①、②)に注目してほしい。これが作動音の中でも最も耳障りに聞こえる音である。つまり対策の効果を見るにはここの変化に着目すれば良い。 |